大日方 祐介と申します。これから30分、Polkadot関連の話をしていきたいと思います。

最初の20分ぐらい僕がPolkadot以前に、ブロックチェーンってそもそも何が革命的なのか、その中でPolkadotはどういう役割を果たすのだろう、ということをさせていただき、その中の一つのユースケースとしてPolkadot上で作っているプロジェクトが日本でも存在するのでその話をしてもらうという流れで進めていければなと思います。

僕はもともとインターネット関係のベンチャーに投資するベンチャーキャピタルに学生時代からJoinさせていただいて、そのときにいろいろな会社と出会ったが、2014年にbitFlyerの加納さんと出会って、僕がいた会社から出資させていただくことにした。

そのときに初めてビットコインの話を聞いて個人的に興味を持ってこの世界に入ってきた。

日本の仮想通貨業界って結構昔からあると思うが、ブロックチェーン業界、技術コミュニティというと比較的新しいのかなと思っている。その最初ぐらいから国内で初めて技術に特化したカンファレンスやブロックチェーンコミュニティをやってみたり、Ethereum Japanを設立して日本のエコシステムを立ち上げたりしてきました。

その活動をしていく中で2018年はじめぐらいにPolkadotのファウンダーのGavinと出会ってWeb3Foundationの日本の活動を個人的にサポートし始めて、今年から彩色に参画してアジア唯一日本人が僕だけだが、特に日本ベースとか日本にフォーカスしているわけではなく、PolkadotとKusamaというブロックチェーンのグローバルローンチだったりとかを担当してきました。

Web3Foundationはスイス財団です。PolkadotとKusamaの考案とローンチを手動しました。

PolkadotもKusamaも分散型になっていてWeb3 Foundationが所有しているわけではないが、引き続きネットワークとWeb3全体の拡大のために活動をしていっている団体です。

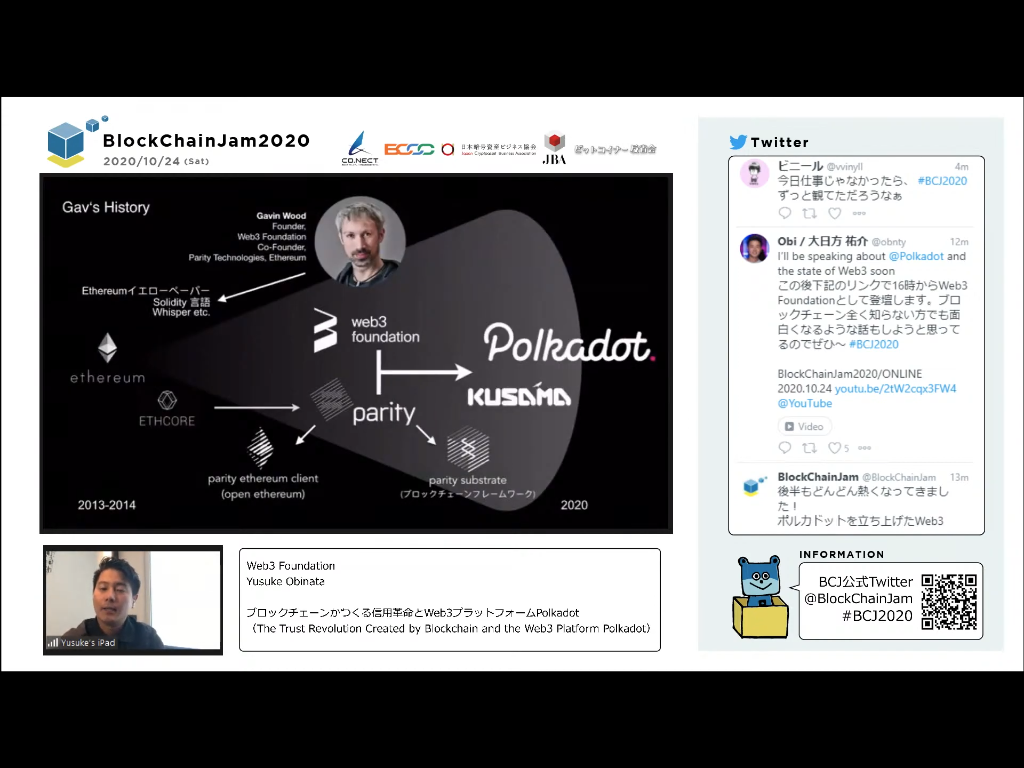

Founderのギャビンの話も。日本だとまだまだEthereumのCo-Founderという感じでしか知られていないかなと思うので触れておきたいが、彼はEthereumの最初のCTOとしてVitalikがアイディアを考案する中で実装ができないという中で、彼が最初の実装役としてYellowPaperの作成だったり、今も使われているEthereumのプログラミング言語のSolidityであったり、今の業界で当たり前に使われている技術とか概念を作ってきた開発者です。

もともとEthCore(イースコア)としてEthereumに特化して開発チームを立ち上げて、それがいまParityという名前になってPolkadotの開発も手動している。

簡単に彼のHistoryを出すとこんな感じ。PolkadotのHistoryにもなるのですが。

parityとしてもともと引き続きparity Ethereum client、世界で最も使われているクライアントを開発しながら、いまPolkadot、Kusamaの開発をWeb3 FoundationとParityの2団体が協力しながら進めている感じです。

Gavinは日本が大好きでイベントやったりとかしていたのでお愛したことがある方もいるのかなと思います。彼がまた来られるようになったら、ぜひ皆さんと一緒に話す機械とかを作れたらなと思っています。

本題に戻って

Polkadotの詳し話、細かい話はインターネット上にたくさん出ているので、あえてそこまで具体的に話していない抽象的な、ハイレベルな話から入っていきたいなと思います。

この辺の写真を見てなにかわかる方はいらっしゃるでしょうか。

左上が一番わかり易いかなと思います。これは日銀。左下は東京証券取引所、2,30年ぐらい前の写真で、右が東京法務局の写真です。

3つに共通するものって何だと思うでしょうか。

どれも社会の中にあって、人々の資産や契約など、あらゆる取引、トランザクションを管理・仲介するもの。

こういった仲介機関が必ず僕たちの社会の中心にあって、知らない人同士の取引でも確実に、誰かが改ざんしたりしないような保証とかをして、彼れが管理をしている。

彼らがやっていることは何なのか?というのを、かなり抽象化して考えると、この3つに集約されるかなと思っている

はんこ、誰が、僕がお金を引き出したいなら本当に僕からなされているのかということを確認して、あとはそろばんと承認が使っていた誰がいくら売上をいま借りていて誰にいつ返さないと行けないのかという台帳ですが、台帳と計算で、足し引きの増減を管理しているような感じ。これが時代を追うごとにデータベースになってそろばんはマイクロチップみたいなものになって、未だに日本だとはんこははんこのままという感じだと思います。

基本的に仲介機関がやっていることというのは、これの大なり小なり、この繰り返しなのかなと思っていて、なぜ我々がこうした仲介期間を必要するのかというと、僕たちは常に誰かとの利益相反の中で社会活動を行っている。例えばどこかの土地を所有したいと思ったら、誰かがその土地を手放さなくてはいけない。誰かが僕にお金を送るなら、その人の残高は減らないといけないし僕の残高は増えないと行けない。それを第三者として監視してそれが正しいという第三者がいないと、どこかで誰かがずるをする可能性が必ず出てくる。

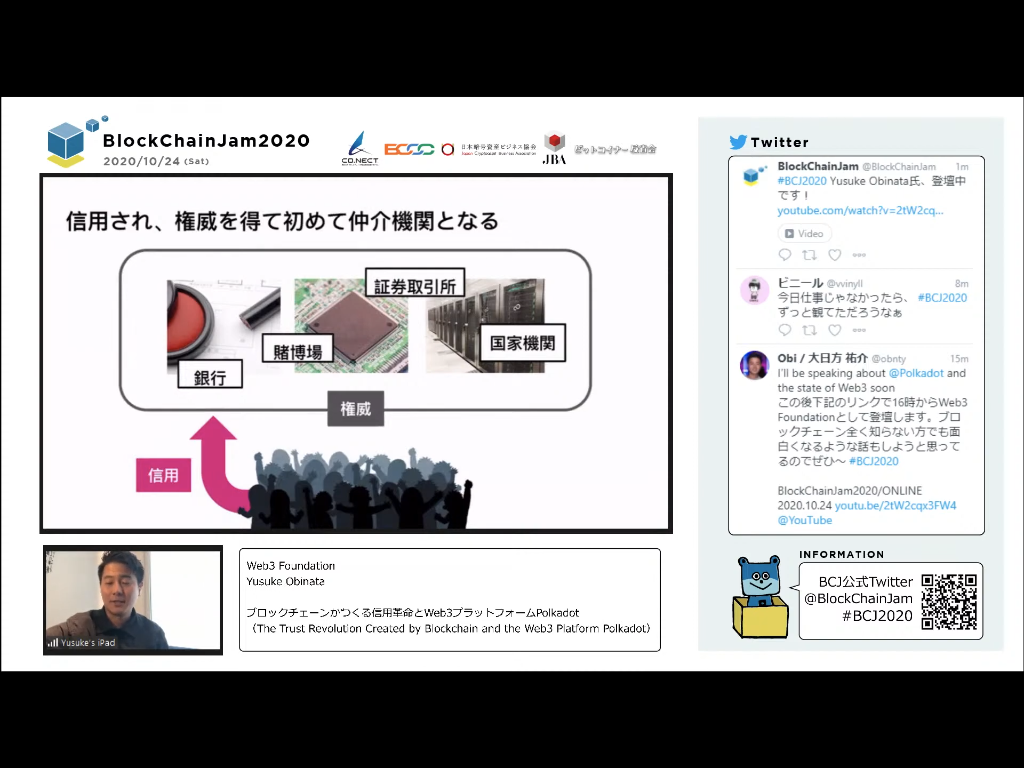

僕らが社会活動をするようになって常にこうした仲介機関は生まれてきている。

そこに対して僕たち民衆が信頼信用することで、ここに権威が生まれて、晴れて仲介機関となる。

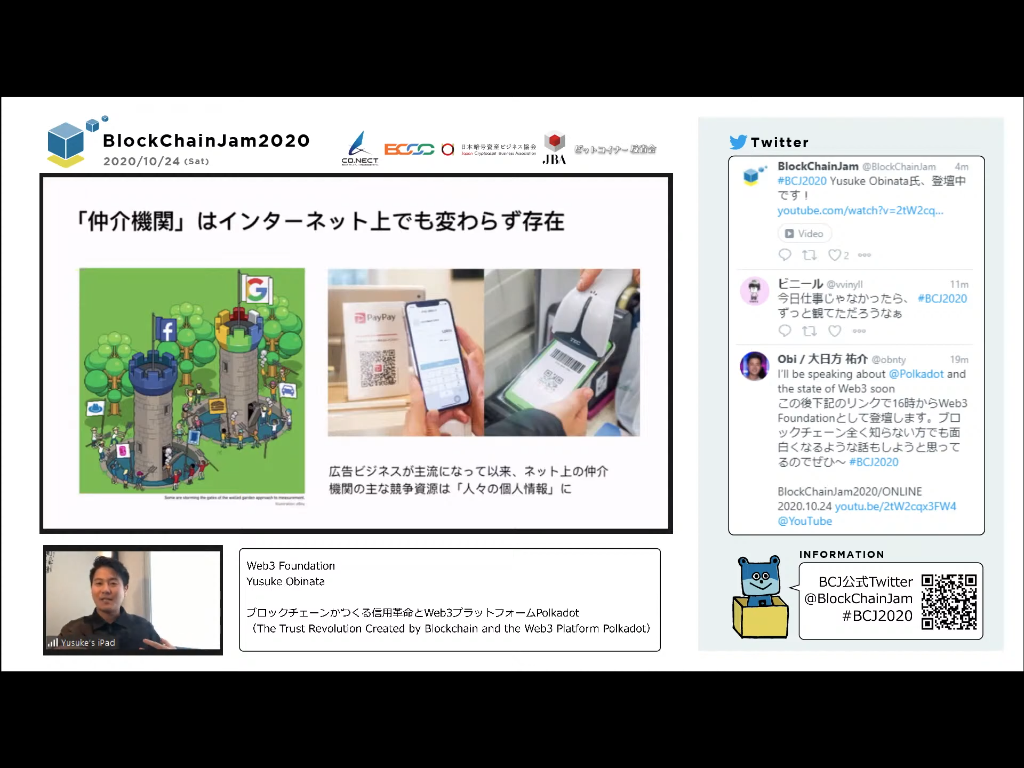

こういった仲介機関はインターネット上でも変わらず存在してきていて、もともとインターネットは分散型の代名詞として実は生まれたテクノロジーだが、実際広告ビジネスが主流になって以来、ネット上の仲介機関、ここで言えばGoogleやFacebookといった企業だと思うが、そうしたところの競争資源は人々の個人情報になって、個人情報を集めるほど仲介機関としては利益を挙げられるから、どんどん情報を搾取して自分たちで独り占めしようということで富と権力が集中していく構造になってきた。

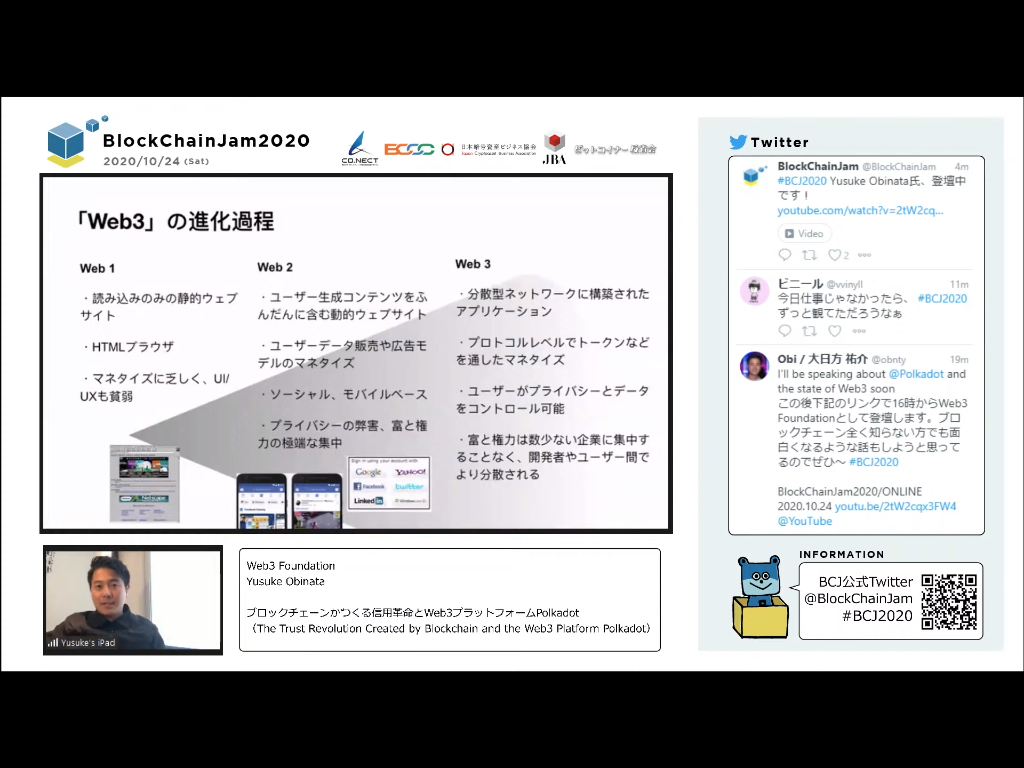

Web3の進化過程と言うと、これはよく言われるがWeb1からWeb2になって、いま極端な集中が起きてきていて、それを次のレベルに持っていこうという、仲介機関に搾取されたり権力の集中が怒らずとも分散型のインターネットが作れるのではないかというのがWeb3の考え方だと思います。

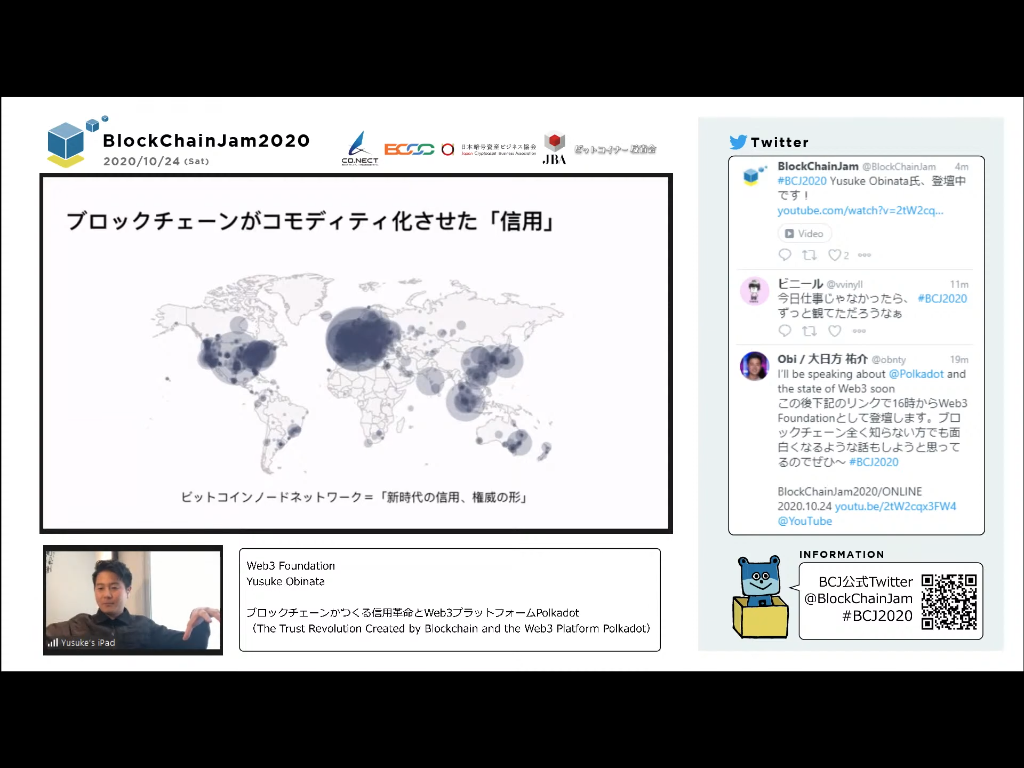

そうした流れが出てくる中でブロックチェーンという新しいテクノロジーが生まれてきて、彼らがここでコモディティ化させたものというのは信用なのかなと思っていて、我々が仲介機関を信頼しなくても、信頼する必要がなく、確実に、ビットコインなら世界中にノードのネットワークが存在することによってトランザクションが常に監視されて自分も確かめようと思ったらいつでも確認できるから、そもそも信用する必要がなくなるということで、言ったらコモディティ化された形だと思う。

今の時代の新しい信用とか権威の形というのはこういったブロックチェーンのネットワークとも言えるのかな、そうした可能性を示したというところが革命的なのかなと思います。

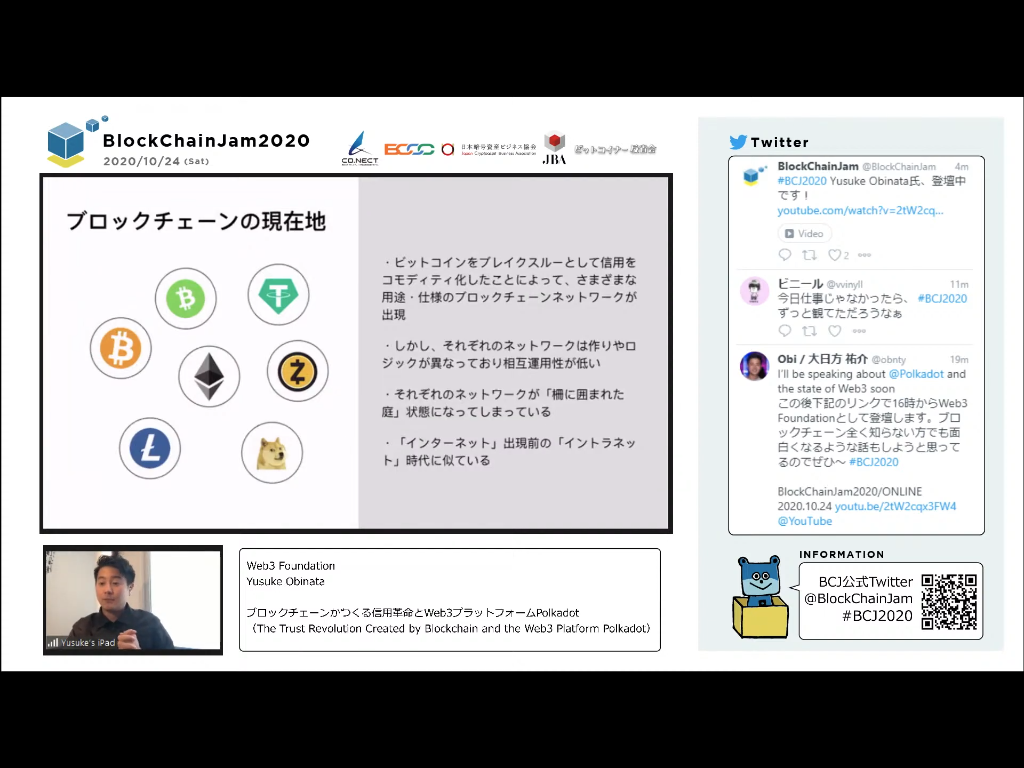

ではいまブロックチェーンはどういった形になっているのかと言うと、ビットコインやEthereumといった様々なネットワークが出てきたのはすごい面白いことなのですが、それぞれが先程のインターネット企業のように壁を作ってしまっていて、それぞれの中でのデータとかメッセージは相互運用性が非常に無い。

だからこれはインターネットが出てくる前のそれぞれネットワークをプライベートに持っていたような、イントラネットの時代に似ているのかなと。

そうするとそれぞれのブロックチェーンのネットワーク間で競争が起きてしまったり、ブロックチェーン業界でいま希少な資源はセキュリティだと思うが、セキュリティはどこから生まれてくるかと言うと、ビットコインのようなPoWのネットワークならマイニングパワーだし、Ethereum2.0やPolkadotのPoSの仕組みならキャピタル、資金が資源になるが、それが希少資源になってお互いのネットワークが取り合うようなことになってしまうんじゃないか。その状況を解決して本当にいろいろなブロックチェーンが共存共栄するWeb3の基盤になるようなものを作ろうというのがPolkadotです。

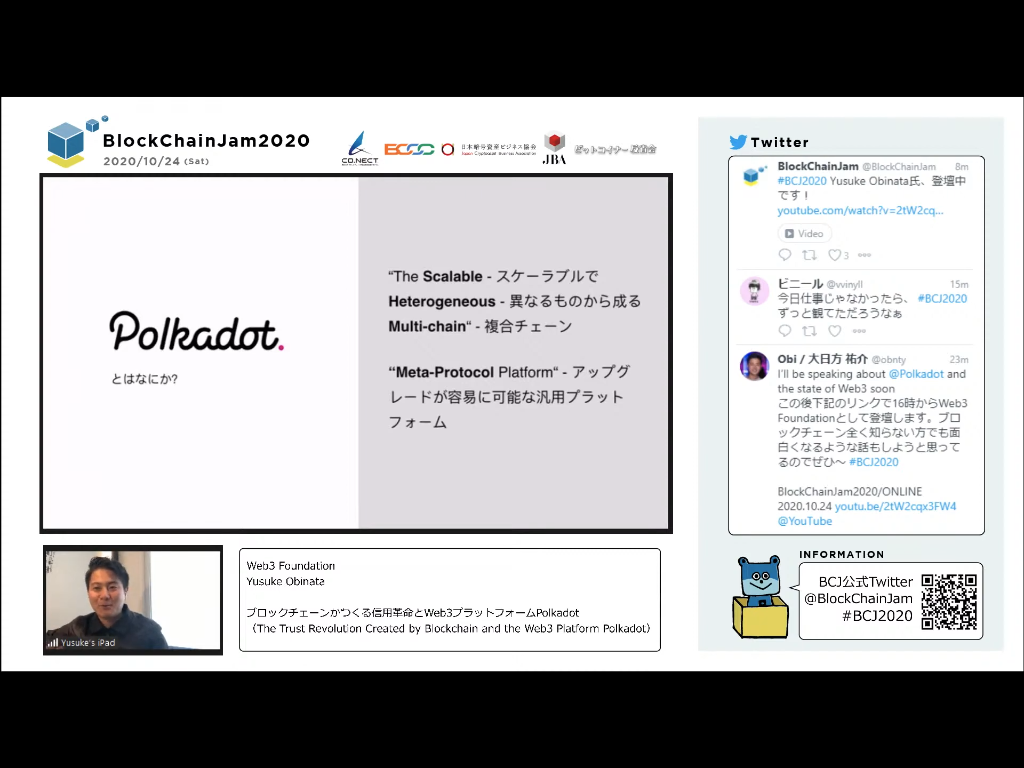

Polkadotは何かというと The Scalable Heterogeneous Multi-chain

スケーラブルで、異なる、いろいろな異質なものから成る、復号チェーン。メタプロトコルプラットフォームとも呼ばれます。アップグレードが容易なプラットフォームです。

これがどういう意味化を説明します。

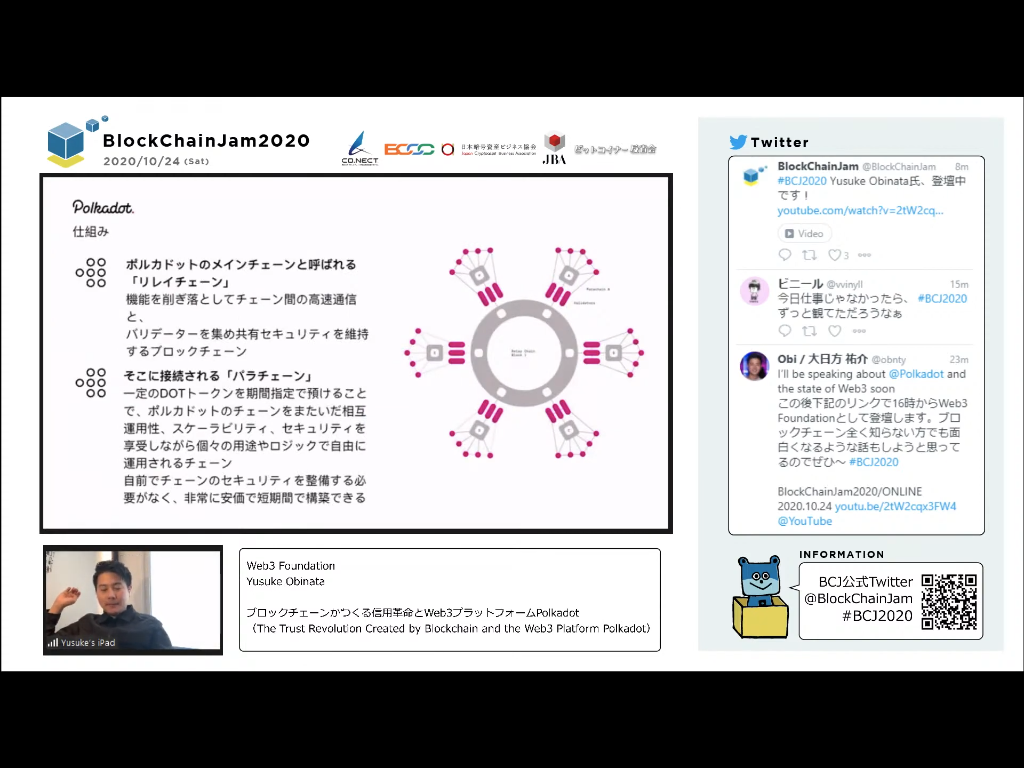

Polkadotは人によってはインターオペラビリティチェーンだとか、Ethereumとの比較なのかわからないが、次世代スマートコントラクトプラットフォームと認識されているかもしれないが、そこだけではなく、Polkadotのメインチェーンと呼ばれる真ん中にあるグレーのところはリレーチェーンと呼ばれるものだが、そこに関しては基本的にスマートコントラクトの機能はついていなくて、チェーン間の高速通信と、ブロックチェーンのセキュリティを維持するバリデータと呼ばれる、ビットコインで言うマイナーみたいな人たちなのだが、その人達を集めてブロックチェーンのセキュリティを維持するためのチェーンです。そこにいろいろなブロックチェーンを接続することができて、一定のDotトークンを期間指定で預けることで、チェーンをまたいだ相互運用性だとかPolkadotのスケーラブルだとか、リレーチェーンのセキュリティを、自前でバリデータを用意しなくても立ち上げることができて、かつ自分で好きなロジックとか、ビジネスの特徴にあったものを完全に自由に運用できるチェーンです。そこがこれまでのブロックチェーンでまず無かったPolkadotでひとつ革命的な点なのかなと思います。

スケーラビリティの話をすると

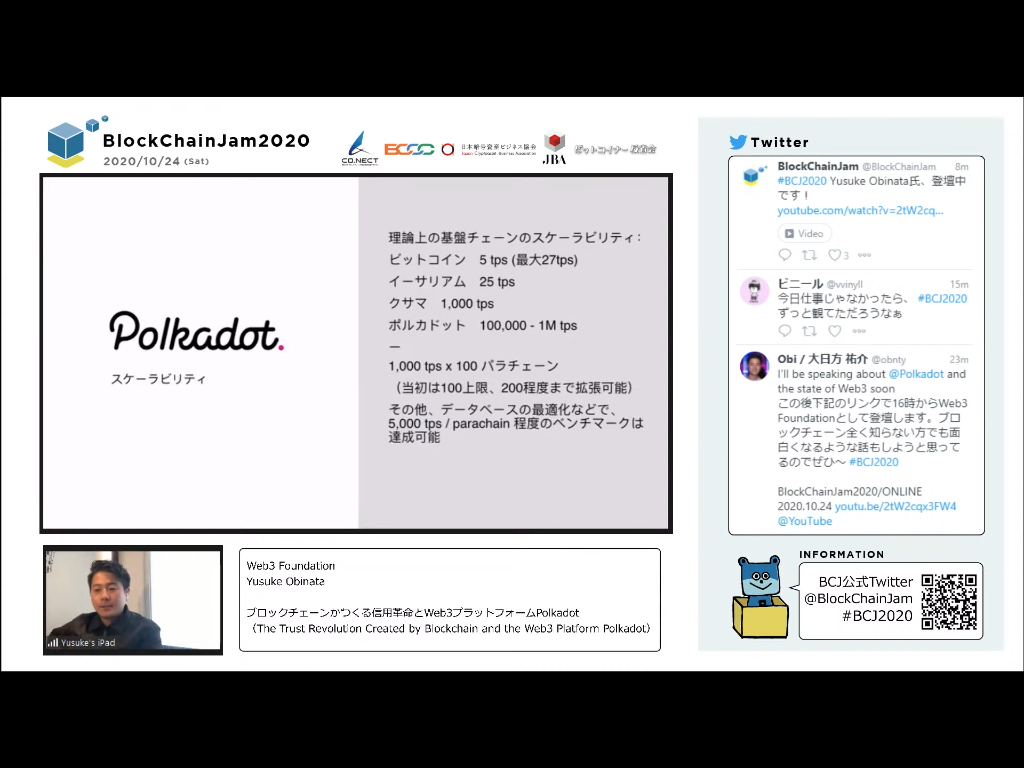

ビットコインだとLightningなどのトリックを使わないとすれば5tpsぐらい、Ethereumは25tpsぐらい。ただそこにプログラムを色々載せられるけどそれをするほど遅くなる。

Kusamaは1000tps、Polkadotはそこに対してさらにパラチェーンといわれるPolkadotに乗るチェーンを乗せることができるので、更に高めていけるのではないかというベンチマークは今出ている感じです。

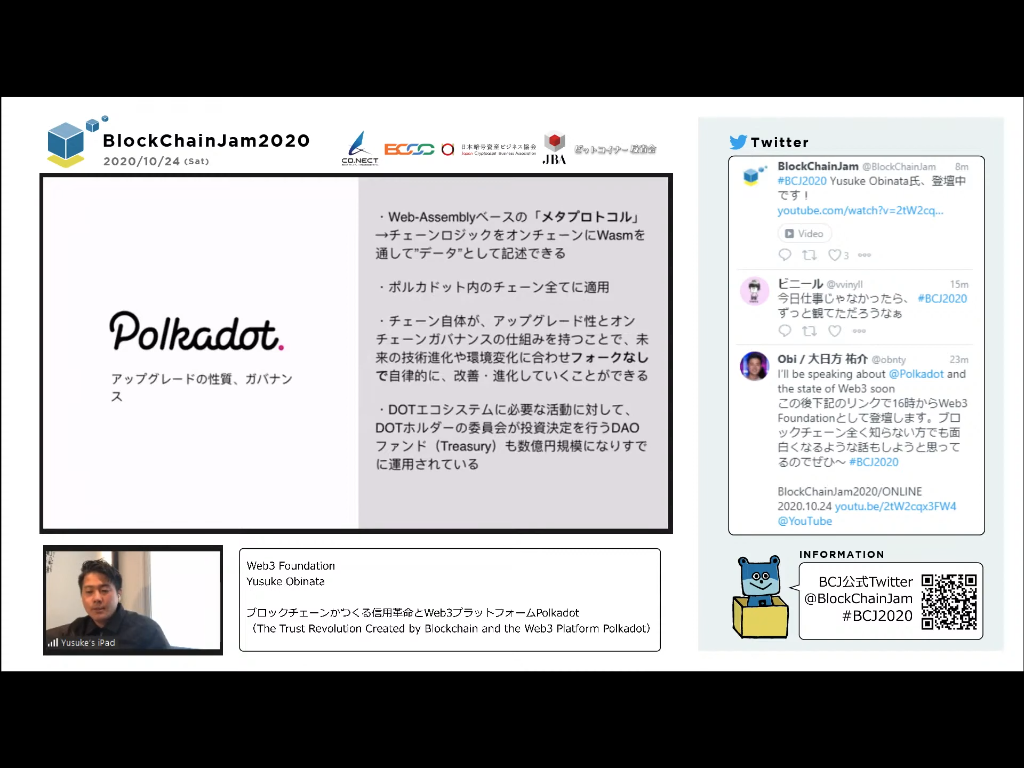

もう一つPolkadotの特徴としてアップグレードの性質とかガバナンスというところも特徴的だと思うので少しお話すると、ブロックチェーン自体にwasmといういろいろなプログラミング言語を共通化するようなものを通してデータとして記述できるので、データとして他のチェーンにも拘束に共有することができることによって、チェーン自体がアップグレード性とオンチェーンガバナンスの仕組みを持つことによって、仮に将来技術が変化したり環境が変化することがあると思うが、それに合わせてフォーク無しでブロックチェーン自体が改善進化できるような仕組みを持っています。

これがEthereumと比べたときにかなり異なる部分だと思っています。

Gavin自信もEthereumが取り組んでいるEthereum2.0って本来2016年とか2017年に流行るというロードマップで進んでいましたが、いまいろいろ時間がかかっている大きな原因の一つは、そういったフォークなしのアップグレードがEthereumの場合はできないからというのがあるのかなと思います。

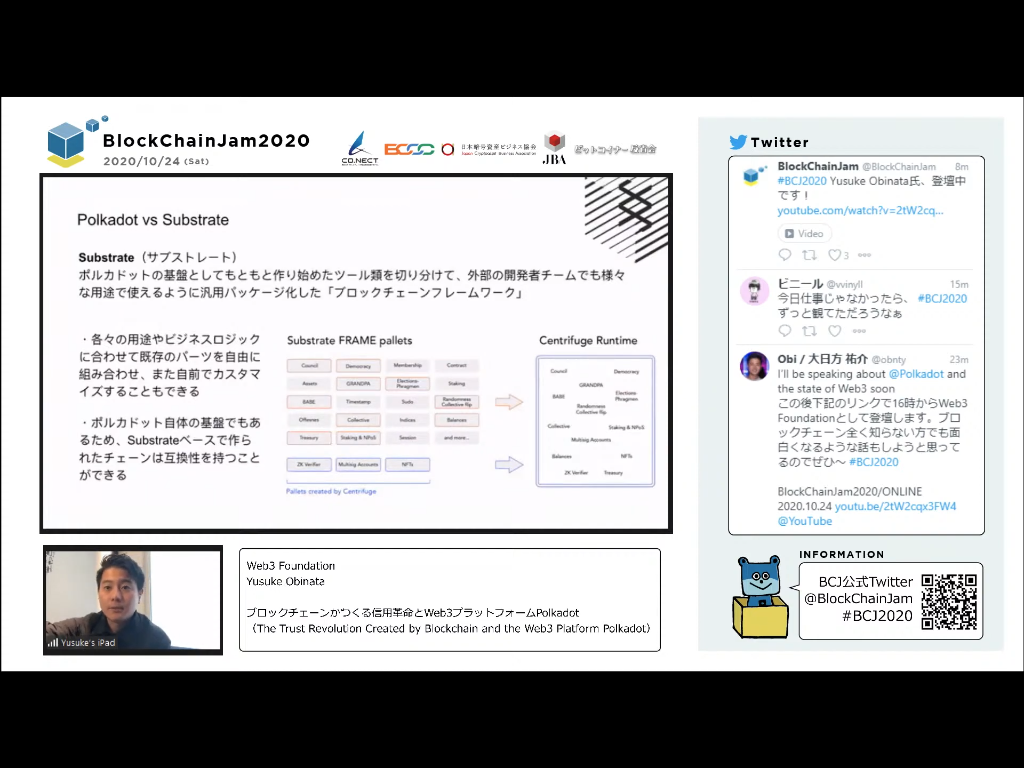

SubstrateというのはもともとPolkadotの基盤として作り始めたツール類を外部の人が使えるように汎用パッケージ化したフレームワークのようなものでして、それを使うことで、プログラミングできない人がWordpressとか色々なツールを使って簡単に好きなものを組み合わせて自前のWebサイトが作れるように、自前のブロックチェーンを作ることができるツール。

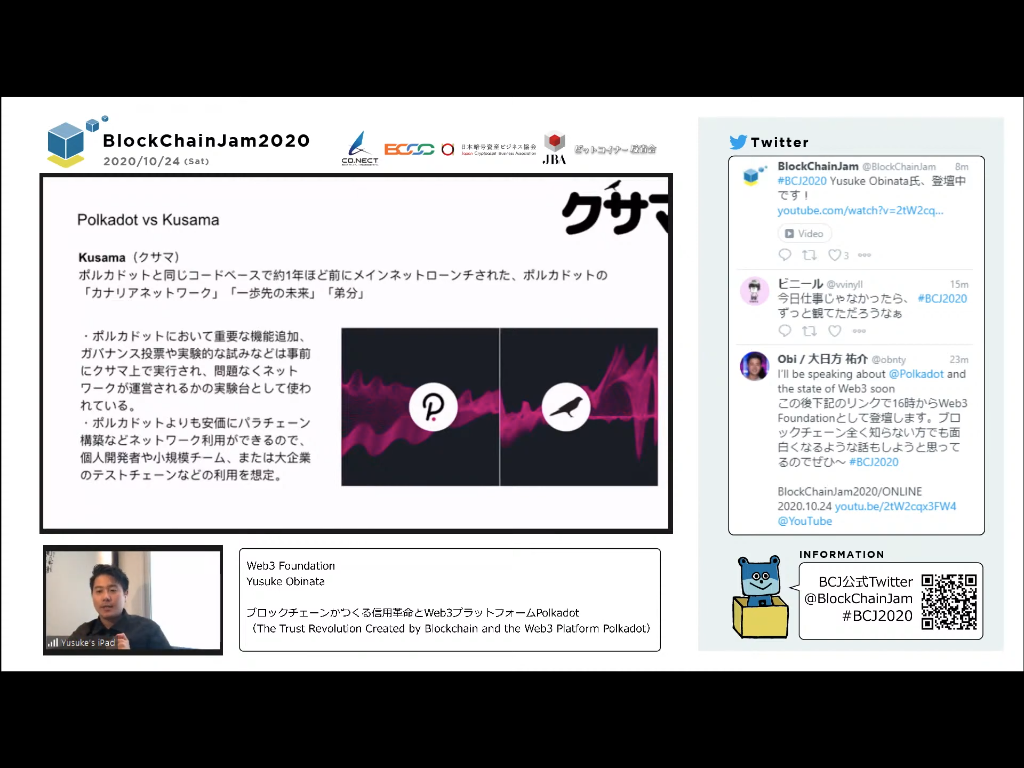

もう一つよく聞かれる、Kusamaとどう違うのか

Polkadotとおなじコードベースで、だいたい1年ぐらい前にローンチされたPolkadotのカナリアネットワーク。基本的にテストの目的として、Polkadotに対して機能追加や実験をするときにテストの目的で事前に実際に実装されるネットワークがKusama、という形で運営されている。

ただそこに対してなんの、トークンに価値がない本当のテストネットワークだと例えばガバナンスの実験はトークンホルダーがトークンに価値を感じてステークホルダーになっていないとガバナンスは一切機能しないものなので、ただ単にテストネットワークではなくて、実際にKSMというトークンに価値があるものとして今運営がされている形です。BitcoinとLitecoinの関係に近いのかなと思います。

人類の歴史の中で常に仲介期間が存在してきました。ただ大体仲介期間は、自分たちの権力や利益を最大化するために他の仲介期間との間に壁を作って自分たちの価値を最大化させようとする。インターネット企業を考えるとわかりやすいかと思います。

ビットコインが最初のブレークスルーとして例示したように、そうした仲介期間への信用を不要にしてしまう、コモディティ化するような可能性を示した。ただそうした形で色々なブロックチェーンが出てきたものの、ネットワーク間でまだ壁が作られていてイントラネットのようになってしまっている状況のところに、いろいろなブロックチェーンが共存できるような形で、自律的な進化を加納にしながら、Web3時代の幕開けを作れるような基盤のPolkadotだったり、Substrateといった開発ツールを提供している。

冒頭に話したようにPolkadot上でパラチェーンを開発しているチームは世界中で250ぐらいあるが、そのうちの1つで、本当に初期から一緒に開発をしてくれているチームが日本にいるので、その渡辺くんにバトンを渡したいと思います。ありがとうございました。