法務から事業担当に移って、半分はこれをやってる。もう半分は勿論事業で、リーガルからイノベーションへの展開をシームレスに実現して行きたいと思っています。という一旦を20日のLINE DevDayで話す予定です。https://t.co/erc8S00DLl

— 永井幸輔 / NAGAI Kosuke (@hanatochill) November 17, 2019

仮想通貨と規制の話:カストディ/KYC/AMLの話をします。

この中で仮想通貨を聞いたことがない人はいないと思う

規制についてある程度ご存知のかた

いらっしゃいますが多くはないですね

新しいテクノロジーであるブロックチェーンに今日は規制というフィルターを掛けて新しい世界をご紹介できるのではないかと思います。

テクノロジーと規制はどのような関係にあるでしょうか

Uber、皆さんご存知だと思いますが個人ドライバーが自分の自動車を有料でお客さんを運ぶビジネス

個人ドライバーとお客さんを結ぶプラットフォーム

日本の規制でどう捉えられているか

道路運送法上禁止されています。

Uberのページを見るとドライバーとして登録できるのは個人タクシー事業者だけで、一般の人は使えません。

テクノロジーに昔からある法律が対応できていない。

テクノロジーがシュリンクした形でしか提供できていない。

AirBnB

家を貸したい人が旅行者に貸すマッチングサービス

利用が多くメディアでも取り上げられた。

でも一般の人が何度も自分の家を貸す場合、旅館法に引っかかり問題だと言われてきた。

2018年6月に問題を整理した住宅宿泊事業法ができた。民泊。

この法律ができたことで適法にできるようになったかと言うとそうではない。

貸す人にはお金がかかったり時間がかかる義務が課された。

8割も物件が減った。

十分新しいテクノロジに対応できなかったケースかと思う。

ただAirBnBはV字回復。しかし会社の物件を貸し出すAirBNBパートナーズ。ビジネスの形自体が変わってしまったケースと言えるかも。

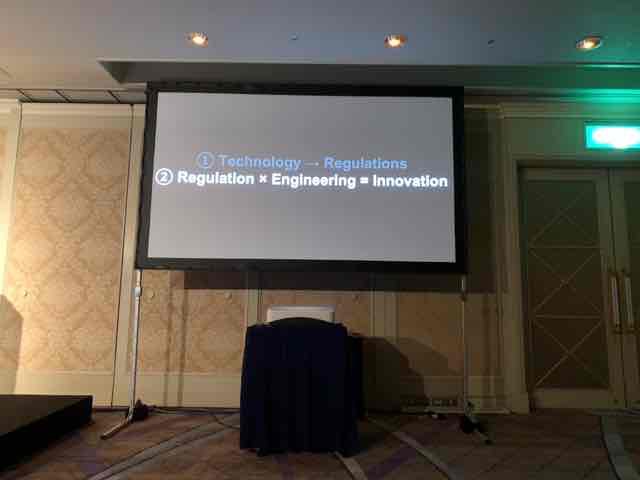

テクノロジーが新しいビジネスを作る。次に新しいルールができる。

新しい技術やビジネスは新しくないもの、古いものに対してどうしても衝突を起こします。

Uberはタクシー、AirBnBはホテルだったかもしれません。

一般の方が事業提供者になる場合ユーザーの安全性や不利益がないようにしなければいけない、プロではないので。ユーザーの安全性ももしかしたら衝突になるかもしれません。

それらのダメージを和らげるために規制は生まれます。

テクノロジーは規制を生む。

テクノロジーがあるかないか。その前後で世界は変わります。

新しい技術や新しいビジネスが社会に受け入れられるためには規制とどう折り合っていくかが非常に重要です。

特に今日イノベーションのインパクトが大きく、ディスラプトを起こすようになる中、より規制との共存は重要になると思っています。

これが1つ目のテクノロジーと規制の関係。

もう一つあります。

著作権をケースとして

インターネット時代、勝手にコピーすることがだめなのはちょっと窮屈になった。 誰でも情報をコピーペーストして発信できる時代に、勝手にコピーしてはいけないのは、すこし窮屈だと思います。

そこで法律家とエンジニアが作ったのがCreative Commons ライセンス。

クリエイターが望めば誰でもコピーしていいことを表明できるツール。

大事なのは、ライセンスがつけられた作品をネット検索できるということ。

見つけられなくてはだれも使ってくれない。

ルールを作るのと、見つける方法を整える。それが整って初めて機能する。

ライセンスフィルタリングエンジンのメタデータコードを含むツールを提供している。

ライセンスと、メタタグという技術的手段の両方を提供することで実現されている。

現在このクリエイティブ・コモンズの作品は10億を超えている。

テクノロジーと規制のもう一つの関係

規制はテクノロジーを生む種になる

テクノロジーやビジネスの協業は不可欠。

弁護士の場合は規制とテクノロジー、規制とビジネスをつなぐ翻訳のような役割を果たす。

マイクロソフトのブラッド・スミスは法務責任者であり代表責任者である。テクノロジーの最先端では法的な知識が役に立つということかと思う

テックは規制を生む、テックは法律と手を組むことでイノベーションを生む。

私達はこれを仮想通貨の世界でやろうとしています。

LINE LVCという仮想通貨を取り扱う会社でビジネス企画をしています

2008年にクリエイティブ・コモンズに参加しつつ、2010年に法律に、LINEで法務、ブロックチェーンに携わりたく、ビジネスサイドとして事業企画

仮想通貨の世界の規制の状況

ブロックチェーンはインターネット以来の技術革新と言われ2016年の経産省レポートでは、日本の洗剤市場規模は67兆円とレポートされた。2022年に1235億円、世界で1兆円以上の規模になると言われている

ガードナーのハイプ・サイクルでは幻滅機の谷底へ向かっているらしいが、2021年には脱する。

少し先には世界を変えている技術になっていると考えている

ブロックチェーンを使ったプロダクトとして仮想通貨を紹介します

ビットコインを実現するテクノロジとしてブロックチェーンが生まれた。ブロックチェーンを活用するもので最も成功したと行っても過言ではない

2008年考案、2009年稼働、2012年には両替できるように、2018年?には800億ドル規模

最初はピザに使われて0.07年、いまはそこから300倍

新しい技術が仮想通貨を生み出した。

この次に来るのは

新しいルールです

厳しい規制が課されていて、更に厳しくなろうとしています。

理由は、ハッキング、マネーロンダリング、詐欺的なICO。

仮想通貨がハッキングで流出する事件が起きた。最も大きな原因だと思うが、2018年コインチェックから580億円仮想通貨のNEMが流出。 580億円、にわかには想像できないが非常に大きな金額です。

9月、一年立たないうちに、Zaifがハッキングされて67億円流出、今年7月にはビットポイントで3x億円流出。

なんとかしなきゃというのは理解できると思います。

海外を含めるともっと大きな額が流出しています。

国内の規制監督は非常に厳しくなりました。

2つ目はマネーロンダリング。

具体的にどういうことか説明すると犯罪で入手したお金を利用可能な足のつかないお金にする行為。これは仮想通貨の前から行われていることで、ぎんこうこうざをつくって、口座を転々移動したり金融商品や不動産にすることで出どころを隠し、使えるお金にしていく。ということが行われてきた。

仮想通貨を複数のウォレットに送金したり別の仮想通貨、匿名性の高い通貨にすることで足取りを追えなくするということがあります。

ブロックチェーンはだれでも記録が見えるが、どこからどこに移った、そのアドレスの所有者は誰かわからない。匿名性が高い。海外にも簡単に送れて取締が難しい。

日本の警察性が毎年出している犯罪収益危険のレポートは仮想通貨は非常に高いとレポートされている。

ビットコインでマネロンに使われた総金額、380(億)円?相当と言われている

3つ目はICOスキャム

たくさんの通貨が生まれている。ICO=イニシャル・コイン・オファリング

仮想通貨を作って有料で販売するということがされます。0園で作ったデータを有料で、大量に大金で販売できて良い資金調達にある。

仮想通貨価格高騰とともに急拡大。大きな利益がある反面規制はなかった。

株式醸造は非常に厳しい規制の中で行われている。お金を出したのに何のリターンもなかったということがないように厳しい規制がある。

しかしICOではそれがないのでお金を出したのに、何も進行していない、何の進捗も公開する義務がない。

ICOをした人は調達して満足してしまっているのかなという感じ。

信頼を失い価格も下がり出資者は損をする。

どう変わったか

ハッキングにはライセンスが必要。ライセンスがなければいけません。ライセンスを取るのが大変になっています。

厳重なセキュリティ体制、管理体制、それらを実現できる組織体制があるかどうか、相当人数が必要。簡単に倒産しないように財務状況がしっかりしている、などなど。

あるいは社内の細かいルール、ここまでやるのかと言うぐらい準備が必要。数千万円では足りないのではないかという金額が必要でスタートアップには難しい、申請から登録まで時間がかかり、ハッキング以降2件しか登録されていない。

登録できない期間のランニングコストもかかり、参入障壁になっている。

マネロン対策は、AML/KYC。

Know Your Customerをしてください。取引のモニタリングをしてください、マネロンの可能性のある取引は見つけて監督官庁に報告してくださいというルール。

先ほどお話したとおり、ブロックチェーンには、誰が送金したのかは記録されない。取引所で、そのアドレスを使っているのが誰かを紐付けることで特定が可能になる。そこで取引所が本人確認を義務付けられている。

KYCの手続きは本当に大変。これは非常に大きな規制だと思います。

最後にICO詐欺について、取り扱いできる仮想通貨の限定。

取り扱う仮想通貨は、事前に金融庁に届け出なければいけない。自主規制団体の承認が必要。

これもあって現在取り扱い可能な仮想通貨は20種類に限定されている。1000以上の仮想通貨があるにも関わらず、日本では20種類しか扱えない。

流出以降新しい上場はなかったが、ステラがこのまえ上場して、増えそうな気配が出たところ。なかなか増えない現状。

かつICO、仮想通貨を販売して資金調達しようとした場合、これも非常に思い規制が課せられて、IPOと同じぐらい厳しい規制が課されている。

したがって、ブロックチェーンで作られた仮想通貨、法定通貨ではない通貨で、資金調達も簡単にできる、というのはとてもイノベーティブだが、仮想通貨を作ってもだれも取り扱えない、株式と同じような厳しい規制。

もう一個、

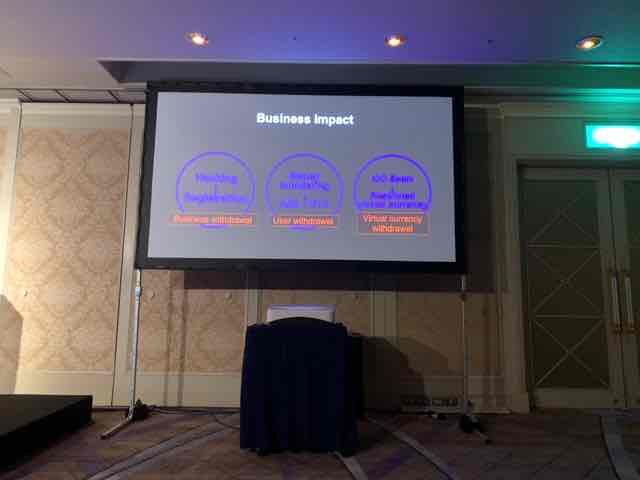

2020年春に追加で課される規制。ウォレット事業者にたいする規制

銀行の預金口座のようにユーザーに代わって仮想通貨を預かる。

先程までの話は取引所、売買や仲介事業者にだけ提供されたが、保管する事業者にも影響する。これはビジネスへの影響が大きい。

ブロックチェーンをつかってアプリケーションを作りたいとする、決済手段に仮想通貨を扱う。

その時ユーザーの代わりに仮想通貨を保管することになる。

仮想通貨を保管している時点で登録する必要がある、さっきの規制を全部満たす必要が出てくる。

ウォレットには様々なアプリケーションで付加的に使われることがある。

今の水準と同じようにゲームアプリケーションを提供しようとすると、自前で仮想通貨を管理するのは現実的ではなく、ログインしたら仮想通貨があって、なにかすれば減って、新しく買ったら自動的に増えるようにするとすると、さっきの規制がかかる。

非常に高い障壁になる。事業者にとっても、利用者にとっても。

BITMAXという仮想通貨取引所を2年ぐらいの準備をして提供しています。

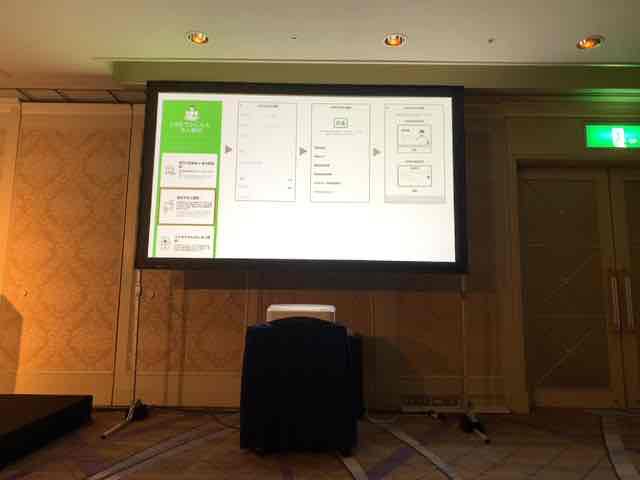

このKYCを紹介します。

郵送が一般的

どういう手順か。

ステップ1,氏名生年月日住所利用目的を記入。

ステップ2、本人確認書類をアップロード

これがかなりユーザー位は抵抗感があって、ここで脱落するユーザーが非常に多い。

アップロードされたものをチェックするのでサービス提供までのタイムラグも生じてしまう。

ステップ3、郵送による本人確認

住所が他人のものかもしれないのでちゃんと確認する。

再配達になることもあるかもしれない。時間がかかって面倒な手続きになる。

仮想通貨を使ったゲームをやりたいとする。やろうとしたら本人確認手続きが必要。

いろいろな個人情報を書き込んで身分証明証をアップロード、待ってから不在通知を受け取って郵便局に連絡して、はがきを受け取って、それを開いて、記録されたQRコード読み取って入力して、ようやく利用できうr。

これは本当に大変。ペイメントではユーザーの9割がこれで脱落する。

開発者にとっては非常にクリティカルな問題。

2020年春移行の世界。

撤退する事業者が出てくると思います。投げ銭Botサービスなどは改正が決まった段階でサービス廃止を発表。

ALISという有名な仮想通貨を活用したサービスがこれまでと異なるビジネスをしていくことを発表するなどピボットも

ユーザーが使うのをやめたり、使えない仮想通貨がたくさん出てきたり、仮想通貨を作ることをやめたり

革新的な技術がこれだけ制限されている。

技術が規制を作り出すという話でした

これからどうするか

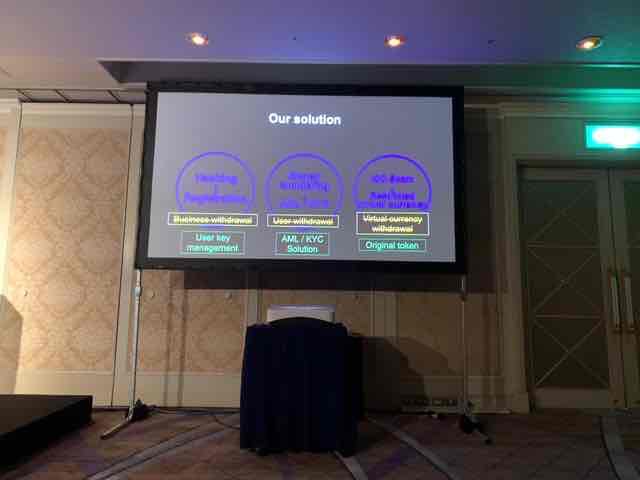

LINE Blockchain Platform

アプリケーション開発者がアプリを提供できるプラットフォーム。

今日はじめての公表です。

今後内容を変更する可能性もあります。サービス名含めて。

サービスの特徴

ブロックチェーンを活用したサービスを簡単に作れる

デベロッパー向けコンソールからAPIで使える。技術的なイノベーションを実現できれば。

メッセージアプリケーションを持っているので、このデータベースにアクセスできるようにすることで、ビジネス面でも進めやすいような環境を整えたい。

規制面では、デベロッパ開発者の代わりに、LVCが交換業を持っているので、これをユーザーに提供することで、提供者の規制をクリアしていく。

https://twitter.com/halu5071/status/1197049501824864256

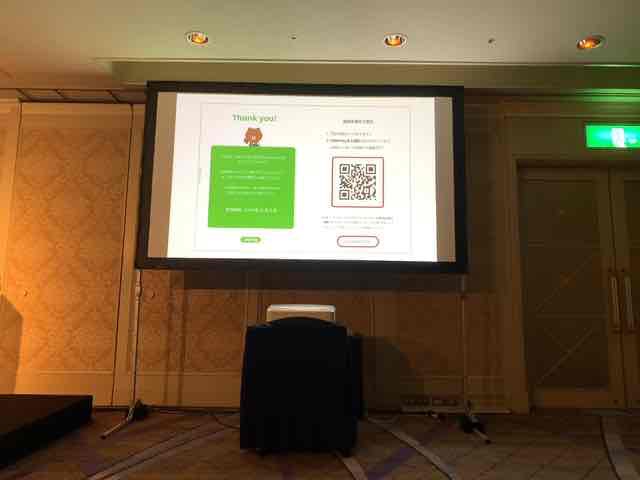

もう少し詳しく

ポイントは、

ウォレットサービスを我々がユーザーに直接提供するということです。我々がウォレットを提供するので、ライセンスが取れなくて事業を諦めることがなくなります。KYCも我々が行います。我々が提供するので、開発者がする必要はありません。

やはりKYCが必要なんだなと思われたかもしれません。でもLINEのKYCは今は結構すごいです。LINEのどこかのサービスでKYCをしていれば、LINEの他のサービスではKYCが不要です。例えば、LINE Payを使っていれば不要。

BITMAXでも、KYCが2分で終わる。

3点目、Original token

様々なトークンを作ることができる。仮想通貨をつくることもできるし、ゲーム内で使う前払式支払手段も、企業ポイントのようなものも、個別具体キャラクターのNFTも作れます。

これだけだと規制をクリアできないが、BITMAXですでに取り扱っている通貨は取り扱えて、仮想通貨に該当しないものも使えるので、一定のソリューションになる・

ライセンスが課題だった事業者は参入を諦めなくて良い。

KYCを軽減してユーザーは離脱しない。

仮想通貨に該当しない範囲であれば自由にトークンを扱える

規制に対するカウンターとして、このようなサービスを提供したい。

ウォレット規制がされるだろうということで、非常に悩みました。ロビイングでルールを変えていくことも非常に重要だが、それだけではなく、我々は技術を持っていて、ソリューションを作れる。ロビイング以外の方法でもせかいを変えていけるのではないかということで、こうしたサービスを提供していきたい。

ブースがあるのでお立ち寄りください

規制は悪ではない

様々な衝突が起き、利用者が損するのは良くない、利用者保護にルールは必要。

ただ、あまりにも厳しい規制は、テクノロジーが持つ可能性を限定してしまう。

技術、金融、インターネットサービス、規制のスペシャリストとして、その壁を超えられる物を作れると信じています。

技術によってクリアできる規制もある。たくさんの方法があると思っています。

技術で良い意味で規制を克服しイノベーションを生み出す。

雨が降った後に虹が出るようなことがしたい。

ラインブロックチェーンプラットフォームをそのようなサービスにしていきたいと思っています。

LVC株式会社 永井さんのセッション

— 湊川あい📚グラレコ #linedevday (@llminatoll) November 20, 2019

「仮想通貨と規制の話 〜カストディ/KYC/AML」を絵にしました(^O^)/

仮想通貨の規制って今こんなことになってるんだね。

勉強になります!#linedevday#湊川あいグラレコ pic.twitter.com/GHjaTAFXNL